诺贝尔经济学奖得主:有尊严地战胜贫困

编者按:2019年,阿比吉特·班纳吉和埃斯特·迪弗洛因“以实验性方法致力于减轻全球贫困,大大提高了我们抗击全球贫困的能力”而获得诺贝尔经济学奖。多年来,联合国、世界银行等国际组织投入了大量资源来扶贫,无数民间慈善机构也在共同努力。但是这些大规模的扶贫投入远远没有达到预期的效果。扶贫效果不好,问题出在哪里呢?经济学是一门研究选择与激励的学问,如果你站在这个角度去看,就会发现既有的扶贫政策,要么是错误理解了人的需求,要么是忽视了对人的激励。为了搞清楚穷人的真实需求和动机,这两位学者共同创建了贫困行动实验室,该实验室的任务是确保扶贫政策的制定基于科学依据,从而减少贫困人口。实验室在全球40个国家开展了240多个实验项目,他们的研究成果赢得国际认可,获得西班牙毕尔巴鄂比斯开银行年度“知识前沿”奖。

本文是两位获奖者的新著《好的经济学》中一节的节选。

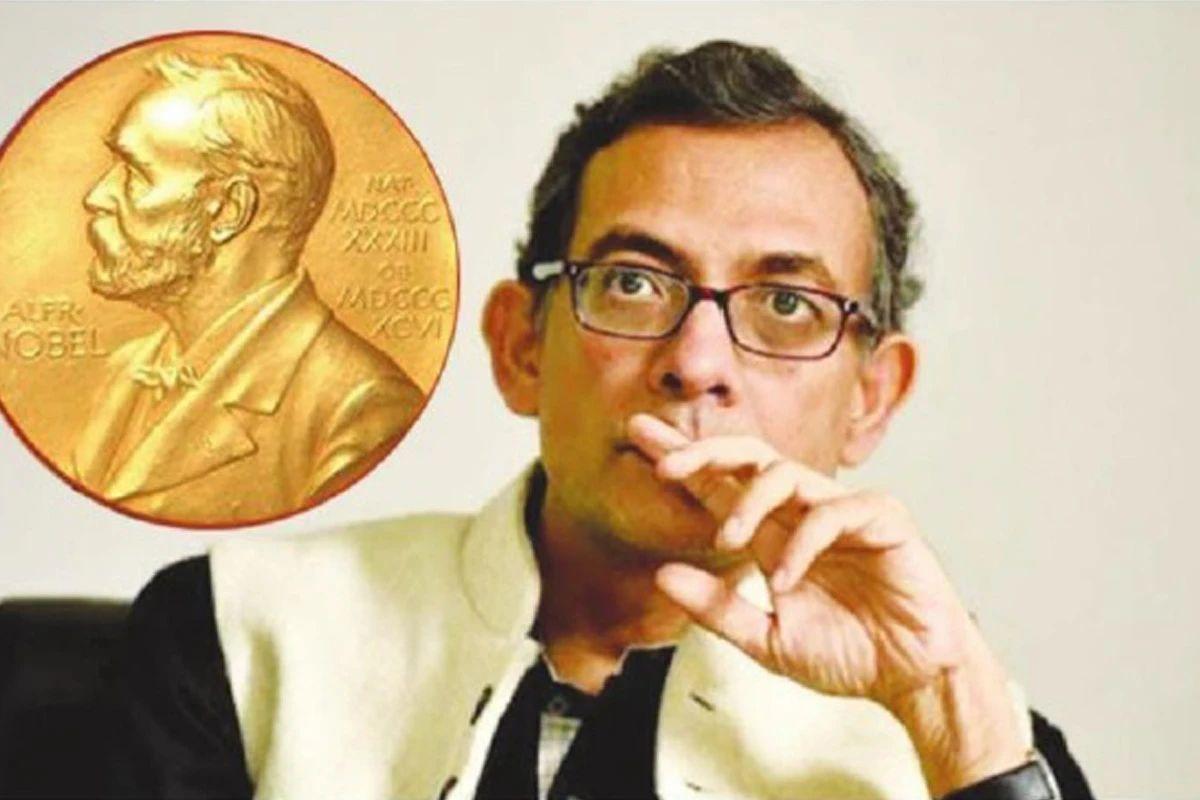

阿比吉特·班纳吉

(2019年诺贝尔经济学奖获得者 美国麻省理工学院福特基金会国际经济学教授)

埃斯特·迪弗洛

(2019年诺贝尔经济学奖获得者 美国麻省理工学院经济系阿卜杜勒·拉蒂夫·贾米尔扶贫与发展经济学教授)

阿比吉特曾经在联合国一个由知名人士组成的小组工作,为联合国制定新的千年发展目标。在此期间,他经常受到一些知名国际非政府组织的低调游说,这些组织试图对应该制定什么目标发表自己的看法。其中,与一个名为“第四世界扶贫运动”(ATD Fourth World)的国际组织的交谈,给他留下了生动的记忆。

那次交谈的地点是在欧盟总部一个宽敞的房间。他进去后,立刻注意到他们是一群完全不同的人:没有西装,没有领带,没有高跟鞋,只有布满皱纹的脸、邋遢的冬季夹克,以及一种渴望的表情。他被告知,这些人经历过极度贫困,目前仍然属于贫困群体。他们想参加一个关于穷人想要什么的谈话。

结果发现这和他以前遇到的事情都不一样。人们踊跃发言,根据自己的经验,谈论了自己的生活、贫困的本质和政策的失败。阿比吉特尽量做出回应,起初,当他持有不同观点时,会表现得尽量委婉,但很快意识到自己小看了这些人,因为他们的老练程度和反驳能力一点也不逊于他。

他带着对“第四世界扶贫运动”组织极大的尊重离开了,并且理解了为什么它的口号是“一起有尊严地战胜贫困”。这是一个把尊严放在首位的组织,如果有必要,甚至高于人类的基本需求。在其建立的内部文化中,每个人都被当作有思想的人,每个人都能得到认真对待,这给成员们带来极大的信心。这是阿比吉特没有预料到的。

该组织创办了一家小公司TAE(Travailler et Apprendre Ensemble,译为“一起工作与学习”),旨在为极度贫困的人们提供稳定的工作。一个冬天的早晨,我们去了巴黎东部的大努瓦西,观摩他们的一次团队会议。我们到达时,这个小公司正在为他们的不同活动制定时间表,分配任务,并在白板上起草计划。完成工作安排之后,他们开始讨论公司的活动。在轻松而活跃的气氛中,大家严肃地讨论问题,然后开始各自的任务。这可能类似于硅谷一家小型初创企业的每周例会。

与硅谷公司的不同之处在于他们安排的活动(清洁服务、建筑和电脑维护)和坐在会议桌周围的人。会后,我们继续与尚塔尔、吉尔斯以及让-弗朗索瓦交谈。尚塔尔原来是一名护士,但在一次意外事故后重度残疾。由于多年没有工作,她最终无家可归。这时她向“第四世界扶贫运动”组织寻求帮助。该组织为她提供住房,并在她准备好参加工作时,将她安排到了TAE这家小公司。我们见到她时,她已经在那里工作了10年,先是在清洁团队,然后是软件团队,并成为一名领导者。现在她正考虑离职去创办一个帮助残疾人找工作的小型非政府组织。

吉尔斯也在这家小公司工作了10年。经过一段时间的严重抑郁后,他发现自己无法在紧张的环境中工作。公司允许他按照自己的节奏工作后,他的情况逐渐好转。

让-弗朗索瓦和妻子失去了对儿子弗洛里安的监护权,弗洛里安患有多动症,而弗朗索瓦也因为脾气问题被置于国家行政监护之下。他们联系了“第四世界扶贫运动”组织,该组织获准在接受政府监管的前提下,将弗洛里安带到他们的一个中心,接受指导和矫正。弗洛里安在那里了解到了TAE这家小公司。

该公司首席执行官迪迪埃在加入TAE公司之前,曾经是一家传统公司的首席执行官。他的助手皮埃尔-安托万曾在一家职业介绍所做社会工作者,委托方解释了传统就业模式的局限性。当人们遇到一个困难时,传统就业模式可能会提供帮助。但当失业者积累了多个问题之后,不符合某些工作岗位对应聘者的正常期望,那么失业者往往很快放弃找工作,或者被拒绝提供帮助。与这种传统模式不同的是,TAE的业务是围绕失业者自身的条件而设计的。

陪同我们参加会议的“第四世界扶贫运动”组织领导人布鲁诺·塔迪厄告诉我们,关键在于,“在他们一生中,人们都是施舍给他们东西,甚至没有人要求他们做出什么贡献”。在TAE公司,他们被要求做出自己的贡献。他们每天一起做决定,互相培训,一起吃饭,互相照顾。当有人缺席时,他们会去查看。当有人需要时间来处理个人危机时,就会得到别人的帮助。

TAE公司的精神很好地反映了其创办者“第四世界扶贫运动”组织的精神。“第四世界扶贫运动”组织是20世纪50年代由约瑟夫·雷辛斯基在法国创立的,当时他坚信,极端贫困不是一群人自卑或能力不足的结果,而是系统性排斥的结果。排斥和误解是相互依存的。极度贫困的人被剥夺了尊严和能力。他们获得的教导是要懂得对帮助心存感激,即便他们并不是特别需要这种帮助时,也要如此。一旦失去了尊严,他们就很容易起疑心,这种疑心会被视为忘恩负义和固执己见,从而进一步加深了他们所陷入的陷阱。

在法国,一个雇用了不到12个极端贫困者、生存艰难的小公司,能够给我们的社会政策带来什么启示呢?

首先,在适当的条件下,每个人都可以拥有一份工作,并使自己变得富有成效。这种信念催生了法国的一项实验,试图创建“长期失业率为零的地区”,在那里,政府和公民组织承诺在短时间内为每个人找到一份工作。为了实现这一目标,政府为每名员工提供最高1.8万欧元的补贴,无论任何企业,只要同意雇用想要工作的长期失业者,都能获得这笔补贴。与此同时,非政府组织寻找长期失业者(包括那些面临多种困难的人:精神或身体残疾、有犯罪前科等),为他们匹配工作,提供所需的帮助,使他们能够找到工作。

其次,失业者不一定非要在所有其他问题得到解决,做好各项准备之后才能参加工作。工作可以是信心恢复过程的一部分。让-弗朗索瓦在找到工作后重新获得了儿子的监护权,他儿子为爸爸找到工作而自豪,这种自豪感也激励了他。

在社会的保护制度中,对穷人尊严的严重漠视是普遍存在的。一个特别令人痛心的例子是我们遇到的TAE公司员工尚塔尔的遭遇。尚塔尔和她的丈夫都是残疾人,当他们需要别人帮忙照顾他们的四个孩子时(其中两个也是残疾人),他们得到了临时性的安置,把孩子送到寄养中心。结果,这个临时解决方案最终持续了十年之久,在此期间,他们只能每周在监督下探望一次孩子。人们普遍怀疑贫穷的父母没有能力照顾孩子。直到20世纪80年代,还有成千上万的瑞士贫困儿童被迫离开家庭,被安置在农场。2012年,瑞士政府正式为其导致父母与子女分离道歉。这种歧视实际上是一种针对穷人的“种族主义”,令人想到了加拿大的一种政策:在加拿大,许多原住民儿童被送到寄宿学校,不让他们说自己的语言,以便让加拿大主流文化同化他们。

如果一个社会保护体系以这种麻木不仁的态度去对待那些急需帮助的人,那无异于在惩罚受助者,受助者也会竭尽全力避免与这套体系发生任何联系。这是毫无疑问的。这影响的不仅是那些与我们非常不同的极端贫困人口。当社会体系表达出惩罚和羞辱时,整个社会都会退缩,当一个工人刚刚失去工作时,他最不想要的就是得到与那些极端贫困人口一样的待遇。

我们完全有可能探索出一种不同的救助模式。有一次,我们驱车前往位于巴黎附近塞纳特市的“当地使命”组织的办公室,观摩一场关于“年轻创业者”计划的会议。该组织的一站式服务旨在满足贫困青年在医疗、社交、就业等方面的需要。“年轻创业者”计划面向那些想要做点小生意的年轻失业者。年轻人围坐在桌旁,阐述自己想做什么。我们听到有人说打算开设健身房、美容院或有机美容产品商店。然后,我们问他们为什么想创业。令人吃惊的是,他们都没有谈到钱,而是一个接一个地谈论尊严、自尊和自立。

“年轻创业者”计划的救助方法与就业促进机构的典型救助方法有很大的不同。在传统的方法中,咨询师们的目标是快速确定那些急需救助的年轻人(主要是高中辍学生或职业学校毕业生)可以做什么事情,通常是安排某种培训项目,然后指导他们去工作。这种做法的前提是咨询师知道什么对各方有好处(现在流行的做法是借助某种机器学习算法去了解这一点)。年轻人要么听从咨询师的安排,要么失去相应的好处。

迪迪埃·杜加斯特构思了这个“年轻创业者”计划,他告诉我们,传统的方法往往流于失败。来到这里的年轻人之前一直都是被告知该做什么,还被告知他们在学校或者在家里的表现不够好,他们来的时候内心布满创伤,自尊心极低(我们在定量调查中证实了这一点),这往往会转化为一种本能的怀疑,怀疑别人提供给他们的一切帮助,并倾向于拒绝别人提出的建议。

“年轻创业者”计划背后的想法是,先从年轻人提出的计划开始,然后认真对待。第一次访谈邀请他们讲一讲想做什么,为什么想做,以及什么地方适合他们的个人生活和计划。我们参加了三次访谈:一个想要开一家中药店的年轻女性,一个想要通过网上商店出售自己平面设计方案的年轻男性,还有一个想要为老年人开一家家庭护理公司的年轻女性。在所有的案例中,第一次访谈都很长(每次约一小时),而且社会工作者需要花时间去了解这个项目,从来不会明显地去做出自己的判断。在此之后,进行更深入的访谈,组织几次小组讨论。在这些谈话的过程中,社会工作者集中精力说服这些年轻人相信自己能够掌握命运,并且拥有成功的条件。与此同时,也清楚地向这些年轻人表明成功的途径不止一种,有抱负的中医药剂师可以通过接受培训,成为一名护士或护理人员。

我们参与了这个“年轻创业者”计划的随机对照实验。900名申请了这个计划的年轻人被分给了这个计划或其他常规服务技能培训计划。我们发现,参加培训计划的人更有可能找到工作,而且挣得更多。对于那些最弱势的人来说,影响要大得多。乍一看,最令人惊讶的是,这个计划尽管是从申请人想创业的念头开始,实际上最后却降低了创业的可能性,其主要价值(及明确理念)是,自主创业计划只是接触和了解这些申请者的一个起点,但未必是终点。该计划本质上是一个旨在帮助这些弱势群体恢复信心的疗愈过程。对这些人而言,最重要的事情不是创业,而是在6个月到1年内找到一份稳定的、有回报的工作。我们还评估了另外一个侧重帮助穷人创业的计划作为对比。该计划择优挑选在创业方面最有前途的穷人,然后帮助他们把初步的项目创意逐步落实,但这个计划能够帮到的人非常有限,主要是因为它选中的人无论得到什么帮助都很可能成功,其效果并不如注重帮助穷人找工作的“年轻创业者”计划那么好。

在我们看来,塞纳特市“年轻创业者”计划之所以得以发挥作用,正是源于它非常注重维护年轻人的自尊感。在这些贫穷的年轻人里面,很多人从未被任何公职人员(教师、官员、执法人员)认真对待。“第四世界扶贫运动”组织与巴黎蒙特梭利高级研究所开展合作,试图尽早打破这种低期望值造成的恶性循环。

同样从居高临下到恭敬有礼的态度转变,在芝加哥市中心实施的“成为一个男人”计划中也有所体现。该计划旨在缓和年轻人之间的暴力冲突。但是,与其告诉他们使用暴力是错误的,我们更应该首先认识到这样一个事实:对于生活在贫困社区的青少年来说,暴力可能是一种常态,因此,为了避免给人留下弱者的印象,好斗甚至打架可能是必要的。身处这种社区环境中的人,一旦受到挑战,就会本能地用暴力反击。所以,“成为一个男人”计划并不是直接告诉参与者暴力并不是正确之举,也不会在他们诉诸暴力时施加惩罚,而是让这些来自贫穷社区的孩子们参与一系列受到认知行为疗法启发的活动,帮助他们识别暴力何时算适当反应,何时算不当反应。实际上,他们被教导,只需花一分钟来评估环境,并评估适当的行动方案。在施加干预期间,该计划使该地区被捕总人数减少了约1/3,减少了一半因暴力犯罪被捕的人数,并使毕业率提高了约15%。

受干旱影响的印度农民、芝加哥南区的年轻人和刚被解雇的50多岁白人之间有什么共同之处?他们可能面临问题,但他们本身不是问题。我们在发展中国家的旅行中一次又一次地看到,希望是人们前进的动力。根据一个人面临的问题去界定他,就是将问题的本质归因于他所处的环境,并否认问题存在改善的希望。这样一来,这个人的自然反应就是把自己蜷缩在这个身份中,给整个社会带来危险的后果。

在这个变化和焦虑的时代,社会政策的目标是帮助人们吸收那些影响到自己的冲击波,而不让这些冲击波影响自我意识。在这一章中,我们已经给出了一些关于如何实现这一目标的线索,但我们显然没有找到能够解决所有问题的方案,我们怀疑其他人也没有。我们还有很多要学,但只要我们了解目标是什么,我们就能赢。

文章来源:[美]阿比吉特·班纳吉、[法]埃斯特·迪弗洛 著,张缘、蒋宗强 译:《好的经济学——破解全球发展难题的行动方案》,中信出版集团,2020年4月。

当前位置:

当前位置: